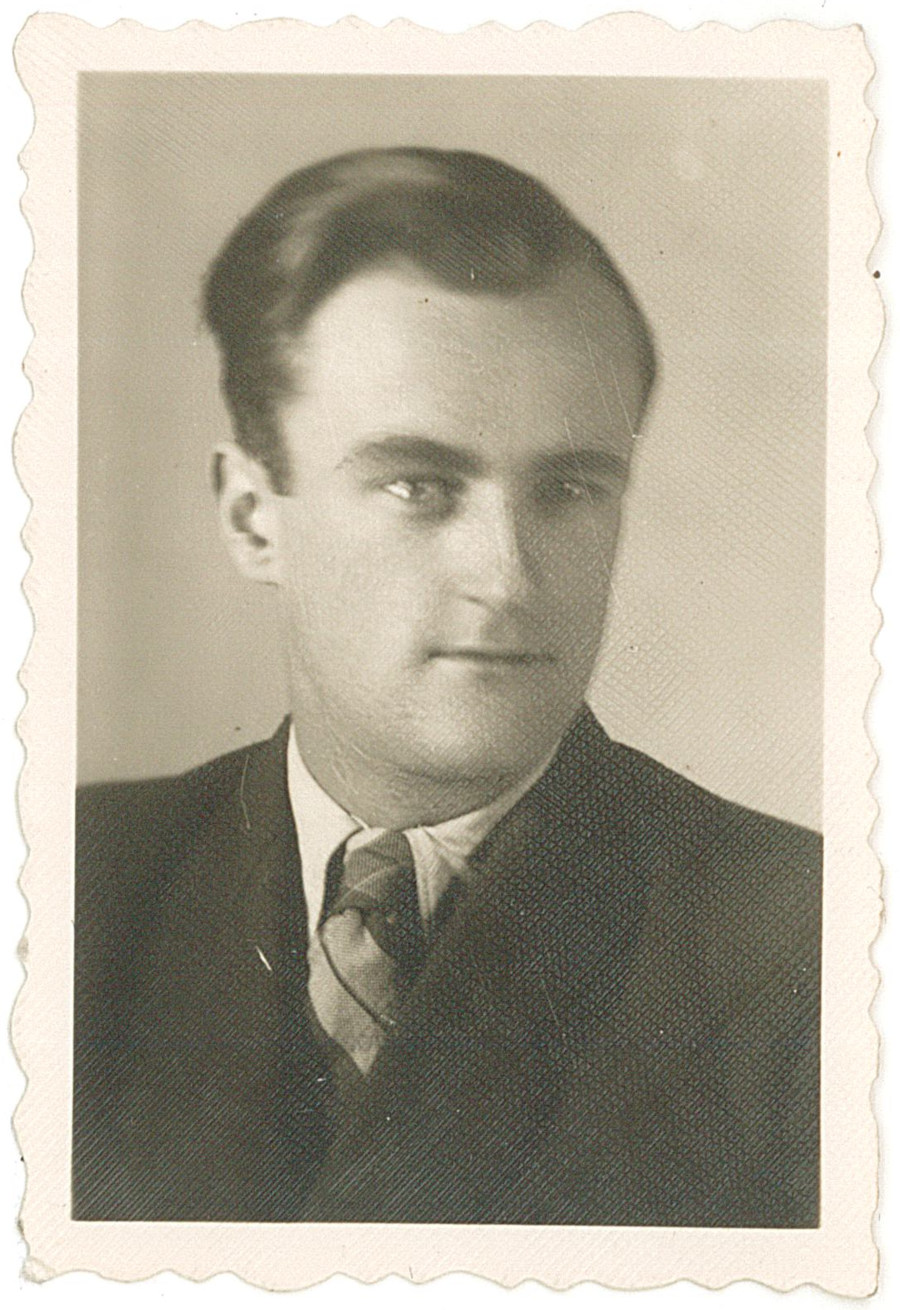

Tadeusz a servi avec son père dans l’Armée de l’intérieur. Il a commencé son service avec les résistants du major Dobrzański « Hubal ». Après la guerre, il a fui aux États-Unis où il fut enrôlé dans l’armée, bien qu’il ne soit pas américain. Il a refusé et un procès très médiatisé a eu lieu.

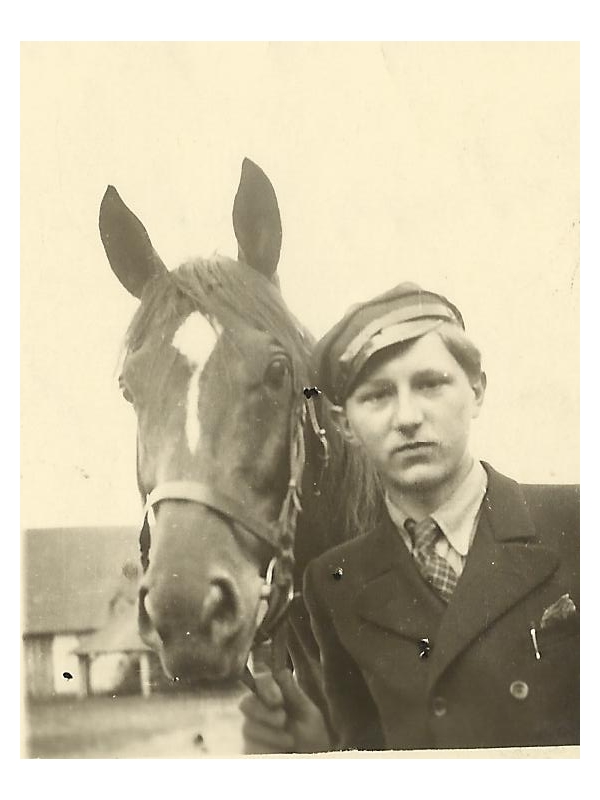

Le 1er septembre 1939, Tadeusz devait retourner au lycée, mais le début de la guerre a interrompu ses projets. Deux mois après le début de la guerre, le major Dobrzański « Hubal » est apparu dans la région où vivait Tadeusz. Le 28 octobre, le père de Tadeusz, Józef, lui a fait rencontrer le major « Hubal ». Tadeusz a également rencontré le capitaine Kalenkiewicz ce jour-là. Il était un des cerveaux des Cichociemni (Silencieux invisible), une unité d’élite de la résistance polonaise. Ce jour-là, le capitaine Kalenkiewicz dit du jeune Tadeusz : « Un gentil garçon, mais il se ronge les ongles ». Pour effacer cette mauvaise impression, « Hubal » a dit à Tadeusz : « Tu seras mon plus jeune soldat, et parce qu’aujourd’hui tu fêtes ta fête, nous appellerons notre premier poste militaire Tadeusz ».

Au terme de la guerre, il a été arrêté par les Soviétiques en tant qu’officier de l’Armée de l’Intérieur. Il a réussi à s’échapper de prison et, peu après, a fui à l’ouest avec son père. Il est arrivé aux États-Unis en tant que réfugié politique. En 1950, il est mobilisé par l’armée américaine. Comme il n’était pas citoyen américain, il a refusé. Son histoire d’objecteur de conscience est passée dans la presse, puis au tribunal. Une fois l’affaire classée, il a quitté l’Amérique et est retourné en Europe.

Diplômé de la Sorbonne, il est devenu historien et écrivain en exil. Il est décédé en 2010.